宋代墓志銘數據庫編制說明

文//李偉國

一、宋代墓誌文獻之研究價值

相比於前朝後代,宋代的墓誌銘類文獻並不匱乏,甚至可以說十分豐富,但由於宋代傳世文本資料特別豐厚,相關學者過去對此類出土文獻不甚渴求。近年以來,隨著學術研究的深入開展,學界除了圖書資料以外,也希望取得更多的石刻墓誌銘類資料,而且已經有不少學者利用這類資料解決了一些重大的歷史疑難問題。

宋代墓誌銘類文獻是中國古代文獻和藝術資料的重要組成部分,對於傳世文獻資料,具有重要的填補空白和比照意義。且與純文本資料相比,其所能提供的歷史資訊是立體的、多方面的。第一,墓誌銘實物中的文本,絕大多數具有原始性,石刻完成以後,可能得以隨其他載體流傳,也可能從此成為孤本,乃至長期掩埋地下,不見天日,因此其內容常常不見於傳世文本,因而具有特殊的價值;第二,墓誌銘類原始文本相對於同一傳世文本來說,具有無可爭議的準確性,撰文者深知文稿一旦刻石,不管是樹於地面,還是埋入地下,都將不可修改,而且這個過程是在眾目睽睽之下進行的,撰寫時自然特別謹慎,而根據刻石文字流傳的文本,隨著時間的流逝,幾經翻刻、改動,難免發生差錯;第三,石刻文本的行款(標題、署名、提行、空格等等)都是經過精心安排的,具有同類書面文獻所沒有的研究價值;第四,石刻文本的書法,常常具有較高的水準,具有藝術價值;第五,石刻的刻工等附加資料,也具有研究價值。當然墓誌銘類文獻總是為死者說好話,這是其本身的局限性,在利用其進行研究時也需要予以注意。

本數據庫將成為研究宋代歷史、文學、經濟、哲學、軍事、社會、宗教、藝術等各個領域專題的重要材料,對弘揚民族精神、傳承中華文化具有重要作用。

數據庫首頁

二、本數據庫所收“墓誌銘”文獻之多種形態

胡寅《右朝奉大夫集英殿修撰翁公神道碑》有云:“夫作史者未嘗不先詢求於當傳之家,次及於見聞,故其家之所載宜尤悉,以俟太史氏采擇。而孝子慈孫思顯揚祖考者,必爲之行録,以請幽藏之文。猶以爲未也,復大書深刻於外,曰表,曰碣,曰神道碑,而門人學者往往爲之歌詩贊詠,以翼而張之,庶乎其先德之流光而不泯,斯亦仁之至義之盡矣。”其中涉及四種墓誌文獻。

而宋代墓誌文獻的形態尚不止四種。包括:所謂“幽藏之文”,即人物去世以後置入墓中的刻於碑石上的墓誌銘和墓誌蓋上的題文,也有極少量的人物身前預撰的墓志銘;人物去世安葬以後若干年立於墓前的神道碑文;大多由志主子嗣撰寫的置於墓中的壙志;人物去世安葬以後立於墓前的墓表文、墓碣文;佛道人物去世以後所立的塔銘、行業記、仙遊碑等;象征墓地地契的買地劵,帶有道教信仰色彩,也都記有死者的籍貫、身份、生卒年、安葬地等;镇墓文也是具有鲜明道教文化特征的随葬文字材料;另外還有墓記、墓碣記等各種不同的名目。

在宋代,人物去世以後有了墓誌銘(埋銘),還可以有神道碑、墓表、墓碣。胡寅《太孺人李氏墓誌銘》在銘文後補記云:“明年,齊又以書來曰:‘埋銘爲悠久計,然百世後不幸出乎人間,曷若以昭乎今之人?更願碑碣立之墓前,可乎?’予惟齊欲顯揚其親,雖杜元凱峴首漢淵之謀,何以尚兹?乃不易初文,書以畀之,庶懿劭之不渝也。”則在葬後第二年又以原誌刻於碑碣立之墓前。

在宋人文集中,時可見到一些干志書(求人撰寫墓誌的書信)和墓誌跋文,與相應墓誌有直接關係,今亦予以收錄。

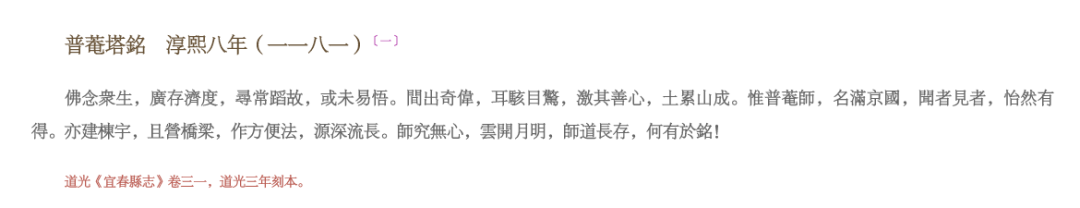

塔銘

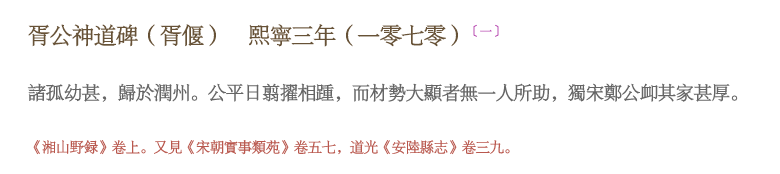

神道碑

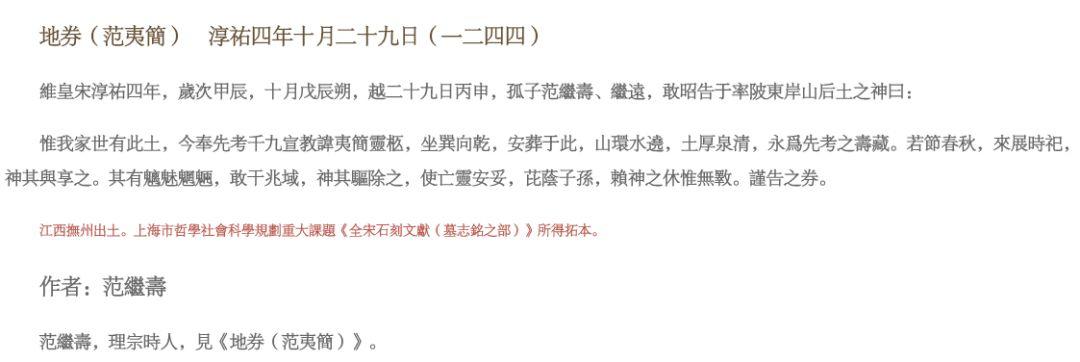

地券

三、本數據庫所收墓誌的時代

本數據庫所收墓誌文獻的時間涵蓋整個宋朝而略作上溯和下移。如一位墓誌撰寫者由五代入宋,而一般被認為是宋代人物,則其所撰寫之墓誌全部收入,其中或有若干篇乃撰寫於宋前。若志主生存的年代為五代十國,而其下葬時間已入宋,則亦予以收入。與宋同時的遼金人物墓誌,一般不收,若志主或撰寫者先前為宋人者則收。西夏人物墓誌如使用宋朝年號者則收。由宋入元的人物若在宋時已獲功名或入仕,或舊時被認為宋人者,則其所撰寫之墓誌全部收入;志主宋時已成年,卒於元者亦予收入。

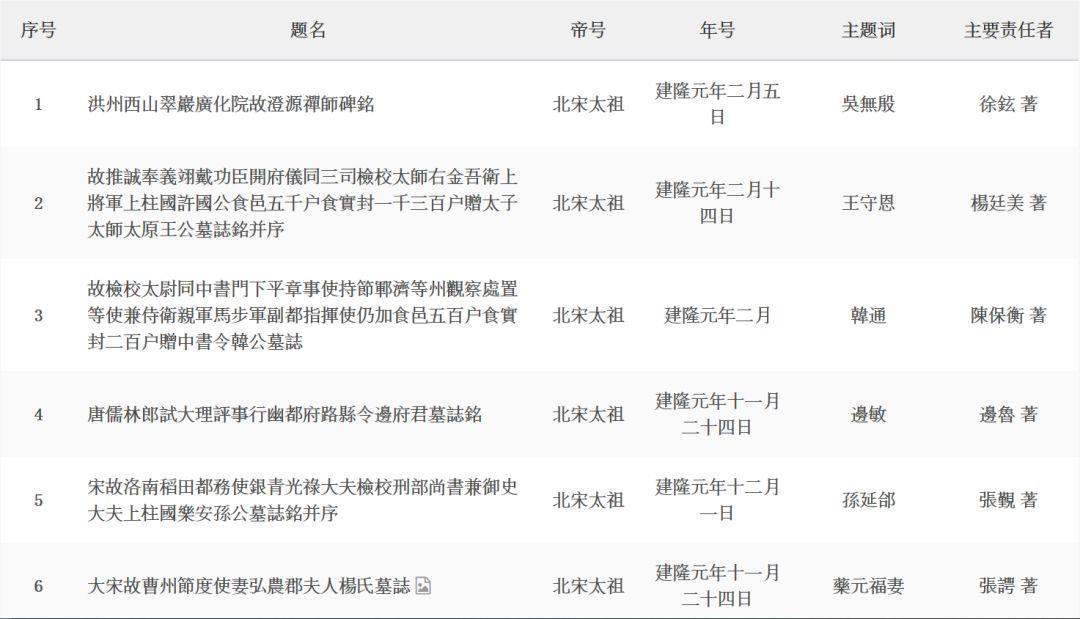

作品時代表

四、本數據庫所收墓誌的兩大來源

本數據庫所收墓誌按其來源可以分為傳世和出土兩個方面。所謂“傳世”,是指見於宋人文集、總集、史書、筆記、宋朝以下各種方志等文獻的墓誌,“出土”則是指據出土墓誌記錄或今有舊時拓本留存或新出土的墓誌。

“傳世”和“出土”也不是可以截然分開的,載之於傳世文獻的墓誌,也有出土的,由於傳世文獻編定刊刻時的改動以及其後相承傳刻中的差異,兩者各具價值,故凡有此種情形,本庫槩予兩收。據筆者初步考察,傳世文獻中的墓誌大部分未見出土,而出土墓誌又大部分不見於傳世文獻,此現象值得研究。

本庫所收傳世墓誌,主要取自《全宋文》,因為這是當代學者花大力氣編撰的最大最全的一部總集,對於其校點成果,本庫收錄時盡量予以保留,并註出原校點整理者姓名,以表尊重。實際上,在《全宋文》中,已經收入了不少出土墓誌,這些墓誌大多來自於國家圖書館等處所藏之拓本和學術期刊的相關論文。“出土墓誌”部分還包括筆者從相關論著、圖錄和學術期刊搜集的墓誌,以及在完成一個上海市社科重大項目過程中直接搜集到的新出土墓誌拓本。據模糊統計,目前本庫所收傳世墓誌約近4000種,出土墓誌約為2300種,筆者手頭尚有一大批已經搜集到的出土墓誌正在錄文整理中,而出土墓誌尚在不斷通過各種渠道被披露,故可以預計,在不久的將來,出土墓誌的品種數量將會超過傳世墓誌。

校點成果的保留

五、本數據庫所收墓誌文的整理

本庫所收無論傳世、出土墓誌文,均予統一加工處理。

對於傳世墓誌,凡已有標點者,在前人整理的基礎上,重加審核,見有少數疏失之處或可有更妥帖的標點方式的,則試加改進。今略舉數例:

蘇舜欽《處士崔君墓誌》“中令暨文正公、丞相向公忠愍、寇雷州,雅與友善,偕試於庭中”,向敏中兩次拜相,謚文簡,“寇雷州”顯指寇準(被貶雷州),“忠愍”為其謚號,故“忠愍寇雷州”中間不可斷開。

楊傑《故通直郎簽書商州軍事判官廳公事謝君墓誌銘》“尊君年雖高,而康強過人,君家貧族,衆當勉力從仕,以承親意,安可衣食於親以就養乎”,細玩其文意,“眾”字當屬上讀,“家貧族衆”成詞。

章惇《宋宗室贈定武軍節度觀察留後博陵郡公仲伋夫人故彭城縣君劉氏墓誌銘》有“夫人生十有四年,而歸于沂州三十有八,而以未亡人自居,又一年而卒,一命彭城縣君”斷句有疑,今改為 “夫人生十有四年而歸于沂州,三十有八而以未亡人自居,又一年而卒,一命彭城縣君”,似較為順暢。

陳師錫《宋故左朝議大夫致仕上柱國隴西縣開國子食邑五百户賜紫金魚袋韋公墓誌銘》“而公自大夫,而上世爲衢州人,由正議始徙錢塘,故今爲錢塘人”,句讀有疑,前文云“自公升朝籍,以恩累父至左正議大夫”,則“大夫”“正議”均指其父,蓋謂其父之上世為衢州人,其父始徙錢塘,今點作“而公自大夫而上,世爲衢州人,由正議始徙錢塘,故今爲錢塘人”。

蘇頌所撰墓誌,筆者據新見版本重加校勘。

總的說來,《全宋文》中之校記大多予以保留,幸勿以掠美視之云。

出土墓誌如成都文物考古研究所編著、文物出版社出版的《成都出土歷代墓銘劵文圖錄綜釋》,河南省文物局編著、科學出版社出版的《安陽韓琦家族墓地》,原書所收墓誌出於審慎的考慮暫未加標點,此次收入數據庫,勉力施以標點。又如郭茂育、劉繼保編著、中州古籍出版社出版的《宋代墓誌輯釋》,錄文標點頗下功夫,然此事實屬不易,其間仍多有可商之處,好在其書原墓誌拓本圖版甚為清晰,此次收入,對錄文標點,試作不少改動,敬請郭、劉二位先生指正。

至於只見拓本者,如友人提供的紹興出土宋人墓誌、筆者搜求所得之洛陽等地出土墓誌、江西撫州出土的壙志墓劵等,則根據拓本加以錄文,并施以標點,此項工作尤為繁難。

此次整理宋代墓誌文本的另一項重要工作為根據墓誌文的特點和不同撰寫者的撰寫方式及起承轉合的語境,全部予以分段,以清眉目,便於閱讀研究。儘管在筆者的心目中,大體有一個分段體例,然而數目巨大的墓誌文寫法多樣,文風多變,有時亦不得不有所變通。

墓誌文的整理

六、本數據庫所收墓誌文的標題

絕大多數出土墓誌都有標題,主要包含時代、墓主身份、墓誌文類別(墓誌銘、神道碑、墓表等)以及是否有序,標題下面則是撰寫人、書寫人、篆蓋人的身份,傳世文獻中的墓誌,墓主身份的表述大多被簡化,撰寫人、書寫人、篆蓋人及其身份則大多被刪去。此次整理進入數據庫,原標題一律予以保留,不作簡化,沒有標題的,依例擬製(主要依據墓誌文的第一句話),同時有墓誌蓋的,其內容在校記中注出,買地劵一般擬作《某某某買地劵》。

检索页面

七、本數據庫所收墓誌墓主的標註

除了部分傳世墓誌已由後人標出墓主姓名以外,多數傳世墓誌和全部出土墓誌從標題到正文均不會有完整的墓主姓名出現,而這對於習慣於用人物姓名作為主題詞查檢的資料庫使用者來說,會造成很大的資訊缺失,為了彌補此缺失,在此次編制整理中,盡力提取或確定志主姓名,加括弧置於墓誌標題之下,即使在標題中已有墓主之姓出現,仍標姓名全稱,以利於查檢。如志主為女性,依其在查檢中的重要程度,依次標出其丈夫、其本人、其父親、其兒子的姓名並標示其關係。如志主為僧人,標出其法號和俗家姓氏。凡墓主經考證得出者,出校予以說明。如:

陳襄《秦國太夫人竇氏墓誌銘》,墓主身份無明文,而其文首有“秦國太夫人竇氏,太師、中書令、楚國公諱某之夫人,今丞相、集賢殿大學士諱某之母也”,文中又述志主“顧丞相而憂曰”“陳氏之後,惟此孤爾”,據此定志主為陳升之母。

李昭玘《宋故益州路諸州軍水陸計度轉運使直史館護軍賜紫金魚袋贈尚書工部侍郎李公神道碑》,未明書志主姓名,時間更難定。文中有“公娶扶風馬氏,宜家,有令德,先公四年卒。男四人:長曰羣,終國子博士;次曰安,郊社齋郎,早亡”,而其子李眾墓誌有“考定,以儒學起家,真宗朝屢上所爲文章,眷奬甚渥,將使數路,以風績聞,終尚書工部郎中、直史館,贈金紫光禄大夫。妣永嘉郡太夫人馬氏,所生仁壽縣太君吕氏”云云,則志主為李定無疑。又前引本志“曰兟,右朝奉郎、知成州;曰衆,終右承議郎”,又後文有“朝奉君狀公行事,求文於某。晚進竦聞緒餘,敢不從命”,可知撰寫此神道碑時李眾已卒,求文者為李兟,據李眾墓誌,卒於元祐五年,據李兟墓誌,卒於元祐八年,則此神道碑撰于元祐六年到八年,今暫系於元祐七年。

白時中《管元善墓銘》,系從方志輯出之墓誌片斷,墓主及時間均不明。今略作考證:“《景定建康志》卷四三:‘資政管元善墓在句容縣下蜀鎮柔信鄉之原,白時中撰誌銘。’《宋史》管師仁本傳:‘管師仁字元善,處州龍泉人。……拜資政殿學士、佑神觀使,卒,年六十五。贈正奉大夫。’資政即資政殿學士,兩者相合。據以定此志墓主為管師仁。又據《宋史》卷二一二宰輔表三,大觀三年六月甲戌,管師仁自同知樞密院事以資政殿學士依前中大夫領佑神觀使,尋卒。今暫以志主卒年之後一年系之。”

林光朝《正字子方子窆銘》,略考志主:“據其文首‘子方子次雲葬之西郭大平之原’及志主自言‘翥今也不然。一等人物,可以同出於舞雩之下,則翥也唯恐後,翥今也不然’等語,定此志志主為方翥。”

墓主身份標註

八、本數據庫所收墓誌時間的標註

只有極少數墓誌會署上寫作時間。如無寫作時間,則標注下葬時間,大多數墓誌會敘述志主的下葬時間,這個時間是一篇墓誌成為“埋銘”的時刻,也是死者被蓋棺論定的時刻。寫作與下葬的時間一般相差不會太遠,如葉適撰《姚君俞墓誌銘》,文中曰:“卒之六十二日,慶元二年十月辛酉,葬於西山。”文末署:慶元二年九月。如無確切的寫作和下葬時間,而有志主的死亡時間,則暫以其當年或第二年標示之,蓋因大多數死者會在當年或第二年下葬,死者也有在死後多年才下葬的,在墓誌中一般會有說明。如墓誌中以上三種時間敘述均無,則根據文中所提供的作者歷官時間、志主子孫歷官時間等等各種線索,加以考證,給出時間。在實在沒有較為確切資訊的情況下,亦可以撰文者原文集中上一篇或下一篇墓誌的時間暫標之。凡通過考證得出的或以相鄰近的時間暫作標注的,均以校記簡要說明。如:

文同《試秘書省校書郎趙君墓誌銘》,志文云“卜以某年某月某日,載其柩歸衢州,葬於某縣某鄉某里某原”,未明言時間,志主卒於治平二年五月十三日,志中前文有“今皇帝改元之二年春”之語,則撰文時神宗尚未繼位,今暫據以系於治平三年。

王珪《國子博士致仕贈太師中書令兼尚書令追封成國公程公神道碑銘》,時間難定,其文開首有“國子博士致仕程公之既葬也,其子宣徽南院使、安武軍節度使、檢校太傅、判延州戡,使人以告予曰”之語,中又有“惟公之仲子,天禧中禮部第進士,爲天下第一,遂登甲科。歷臺諫,爲侍從之臣,其典重藩尤有聲。其爲參知政事,乃贈公太子少師。爲樞密副使,又贈太子太師。爲宣徽南院使,又贈太師、中書令。爲安武軍節度使,又贈兼尚書令,遂有封成國”云云,則王珪撰此銘時程戡為安武軍節度使、判延州,據《宋史》程戡本傳,嘉祐中“拜宣徽南院使、鄜延路經略安撫使、判延州”,“英宗即位,以安武軍節度使再任”,據此系於嘉祐八年。

王安石《比部員外郎陳君墓誌銘》,時間難定,其文開首有“陳晋公有子五人,其一人今宰相是也”,指陳執中,而陳執中為宰相至慶曆八年,文中又有“其後二十五年,某得主簿於淮南,而兄事之,仍世有好,義不可以辭無銘也”云云,主簿指陳執古之子陳世昌,而王安石在淮南為慶曆中,今暫據以系於慶曆六年。又王安石《仙源縣太君夏侯氏墓碣》,時間難定,文中之康定二年為謝絳安葬之年,時王安石僅二十一歲,尚無功名,一般不會受邀為人撰寫墓志銘一類的文字,且此文為墓碣,乃安葬以後置於墓道者。文中稱謝景仁為“太常博士、通判汾州軍州事”,據范純仁《朝散大夫謝公墓志銘》,謝景仁“以陳留公蔭,爲太廟齋郎,再除試將作監主簿。陳留公遺表恩,爲守主簿。初,監蘇州茶鹽務,不赴。簽書武勝軍節度判官公事。中進士甲科,遷大理評事、知越州餘姚縣,九遷至司封郎中,歷通判秀州、汾州、唐州、海州、湖北轉運判官、成都府路提點刑獄”,謝景仁生於天禧四年,康定二年僅二十歲,而其通判汾州已在九遷至司封郎中以後。又《山右石刻叢編》卷十三《汾州摩崖碑》有謝景初《汾州别立大宋磨崖碑文記》,題“朝奉郎尚書屯田貟外郎通判汾州軍州兼管内勸農事輕車都尉賜緋魚袋謝景初撰”,末署嘉祐五年,則可知謝景初嘉祐五年前後在通判汾州任上,今暫將此文系於嘉祐五年。

盛陶《晁端彥墓誌》,系從《續資治通鑒長編》中輯出之片段,時間極難定。《續資治通鑑長編》卷四四二哲宗元祐五年五月壬申引盛陶作端彦墓誌云云。晁端彥生於景祐二年,卒年不詳,《續資治通鑑長編》記其事至元祐八年,《曲洧舊聞》記:紹聖初,子厚作相,美叔見其設施,大與在金山時所言違背,因力諫之。子厚怒,黜爲陝守,美叔謂所親曰:“三同今百不同矣。”則晁端彥紹聖初尚在世,而盛陶卒於元符二年,今暫系此志于紹聖四年。

張舜民《太尉張公守約墓銘》,顯為原誌之一個片段,時間難定,《續資治通鑒長編》卷四五五哲宗元祐六年二月癸巳:龍神衞四廂都指揮使、昌州刺史張守約卒。今暫據以系於元祐七年。又據《續資治通鑒長編》補充兩條引《張守約墓誌》的材料。

黃庭堅《吏部侍郎魏公神道碑代李尚書作》,時間難定,文中有“其後若干年,公子綸以材擢守吉州,思似其先人,請作歌詩,刻于墓隧”云云,據嘉靖《江西通志》卷二十五,魏倫元豐間知吉州軍州事,今暫據以系於元豐四年。

黃庭堅《太子中允致仕陳君墓誌銘》,有“宴居十年乃終,蓋嘉祐十年五月壬戌”云云,紀年及干支有疑,今略作考證并據以確定此志時間:按嘉祐止八年,“十”字當誤。嘉祐四年、七年、八年五月均有壬戌,疑當作七年,形似而誤。下文又有“府君捐館舍二十九年,樂夫人既祥,乃克葬於光州固始縣淮安管鴻鵠之原,二夫人祔焉”云云,據以為此志系於元祐六年。

黃庭堅《王力道墓誌銘》有“熙寧癸酉,邂逅夜語於西平客舍”等語,干支有疑,今略作考證并系年:“按熙寧無癸酉年,疑當作癸丑,為六年。此志時間難定,其下文有‘又二年’、‘如是三年,終以酒死’等語,據以推算其卒年約為元豐元年,今暫系於志主卒年之後一年。”

秦觀《虞氏夫人墓誌銘》,出校記推算其大體時間:“此志未明書時間,文中有‘夫人姓虞氏,諱麗華,……年十九歸同郡陸氏,爲承議郎、知高郵縣事佖之夫人。踰八年而卒,卒後十年,葬于山陰縣野人原其舅朝議公所生母袁夫人之兆,實熙寧三年五月某日也。元豐六年,天子有事於南郊,夫人以承議君陞朝恩,封仙源縣君云’等語,又有‘仙源之殁幾三十年,而君尋繹悼念,眷眷不忘如初,非風義之厚,出於天性,何以至此耶’云云,據此推算,今暫系於元祐五年。”

陳師道《光禄曾公神道碑》,時間不明,略考:“此碑時間難定,文中有‘慶曆七年,公年六十九,道病,卒于南京。皇祐元年,葬龍池鄉青風里源頭’,又有‘公子舍人謂其門人陳師道曰:公之葬,既以銘載於墓中,今幸蒙恩追榮三品,復立碑於墓道,以顯揚其勞烈,明示來今,是以命汝爲之銘’云云,按皇祐元年陳師道尚未出生,文中敘述志主子輩云‘公子曄,不仕;鞏,中書舍人;牟,安仁令;宰,湘潭簿;布,龍圖閣直學士;肇,吏部郎中’查曾布為龍圖閣直學士在元豐三年至七年,今暫以元豐五年系之。”

葉夢得《特贈右武大夫光州防禦使累贈太師魏國公楊公墓碑》的時間,略作考證:“此志時間難定。文中有‘建炎元年冬十二月,金人大軍乘水渡河西,騎數萬趨永興,永興無避。或勸公去,公曰:“我結髮從戎,蒙國厚恩,行年六十有七,惟有死耳,他非所知。”明年正月十日,公血戰而死’,則志主楊宗閔卒於建炎二年,又有‘公既殁若干年,少傅公以某年某月某日葬公於某郡縣某鄉某山之原’,‘少傅公’指楊宗閔之孫楊存中,據《宋史》卷三十《高宗紀七》、卷三十一《高宗紀八》,楊存中于紹興十七年進少傅,紹興二十八年加少師,則此志當撰於此十一年間,文中又有‘曾孫男三人:偰登紹興十五年進士第,任左奉議郎、知大宗正丞’,據《建炎以來系年要錄》卷一五九、一六三,楊偰以左奉議郎知大宗正丞在紹興十九年,二十二年直秘閣,今暫系於紹興二十一年。”

王庭珪《故桂嶺劉府君墓誌銘》,時間難定,今略作考證:“志主卒於建炎三年,其子劉德驥登建炎二年進士第,文中云‘德驥朝奉郎、通判欽州罷,始扶君之柩歸廬陵,將以某年某月某日葬于某所之原。未幾德驥亦卒,以治命屬其子某,使來請銘’,劉德驥通判欽州罷之時間亦難定,據《(道光)廣東通志》卷二百十,英德有紹興丙子(二十六年)林上飛等題名,中有‘江西劉德驥’,則此志應撰於其年之後,今暫系於紹興二十七年。”

孫覿《長蘆長老一公塔銘》,據僧臘推算其時間:此志未明書時間,文中有“未幾,賾公没去,禮靈巖通照願公。得度,受具足戒,是歲大觀元年也”,又有“示微疾,索筆書四句偈,默坐而寂,實紹興某年三月四日也。壽七十五,僧臘五十二。八日塔成,去寺若千步”,今據以推算系於紹興二十八年。

孫覿《宋故府君陳公景東墓表》,時間看似明而不明,略作考證:據文中所敘,志主卒於紹興三十年七月乙巳,又云“騋等以其年十月癸酉奉治命,葬於縣之象賢鄉深葉村朝奉公之次。於是,徐夫人明年八月四日亦遇疾不起,年七十七。以十月丁酉舉其喪以祔”,似可定為紹興三十一年,然其年十月無丁酉,文末又云“今景東冢上之木拱矣,賢士大夫稱思如新,而墓碑至今無辭以刻”,如僅過一年,不應墓木已拱,今按乾道元年十月有丁酉,據以系年。

王珉《左朝奉郎游覺民墓誌銘》,系墓誌片段,時間難定,今略作考證:據清蔣繼洙《(同治)廣信府志》卷九之五上(清同治十二年刻本):“上饒游覺民,字必先,宣和間領鄉薦。大觀初,朝廷設立孝友睦婣任恤中和八行大科,搜羅遺逸,詔諸路監司守臣各舉二人,覺民應選赴廷試,上舍釋褐登第狀元賈安宅榜,由將仕郎新淦縣主簿厯官朝奉郎通判,以父母俱不逮養宦情雲薄乞致仕,卒年八十八。”文中宣和間領鄉薦疑有誤。如志主大觀登第時年已四十以上,往後推四十餘年,則其卒年應在紹興二十年以後,今暫系於紹興二十年,與此文作者紹興十九年為吉州守亦合。

胡寅《儒林郎胡君墓誌銘》,時間不明,據其本文所提供之線索略作考證:“觀其文中敘事,有‘靖康末’、‘乙卯歲大旱’(紹興五年)、‘後調湖北轉運司屬官’、‘他日沿檄過家,已而歎曰:仕則死於官。亟歸司。無疾而卒,享年若干,官止儒林郎,寔紹興某年某月某日也。明年三月庚申,祔葬於長沙縣大賢鄉母塘山母塋之側’,查紹興五年以後之三月庚申,至紹興十一年始有,與志主事跡大致亦相合,今暫據以系之。”

林光朝《敷文閣待制開國宋公墓誌銘》,略考其時間:“此志未明書時間。按志主宋棐紹興三十二年尚在世,本文有‘故敷文閣待制、莆田縣開國伯宋公年七十八,以疾終。來歲十一月甲申,葬之南郭二十里’云云,隆興二年十一月三日為甲申日,今暫系之。”

李燾《趙待制開墓誌銘》,略考其時間:“此志未明書時間。文首有‘贈特進、追復徽猷閣待制趙公既葬於普州安居縣清潤鄉之北山,今四十年矣’,文中敘志主‘紹興十一年正月二日,卒於彭州寓居,享年七十有六。自彭歸葬于普,其年七月一日也’,今據此推算,系於淳熙八年。”

陸游《傅正議墓誌銘》,考證其時間:“此志時間難定。文中有‘娶林氏,正議大夫豫之女,封宜人,今累封太淑人。六子:漺,奉議郎,知漳州漳浦縣。汶,朝散郎,江南西路提舉常平茶鹽公事。淇,朝散大夫直龍圖閣,兩浙西路提點刑獄公事’,知志主之子傅淇時為朝散大夫直龍圖閣,又弘治興化府志卷五三:‘昔人建陂塘以蓄水,穿溝渠以行水,又恐其泛濫也,乃爲之陡門、涵、泄焉。……孝義里大小陡門三:陳霸陡門一,自宋建雙門,每門闊一丈五寸,額設閘夫八名,溉田六十七頃。宋淳熙元年,知軍潘畤重造。歲久漸圯,紹熙元年,知軍趙彦礪建於舊基之北,直龍圖閣傅淇爲記。’今暫據以系於紹熙元年。”

樓鑰《寶謨閣待制獻簡孫公神道碑》,略加考證并系年:“按:志主卒於嘉定五年,文中有‘六年十一月乙酉,葬公于萬安縣龍泉鄉綿津之原’等語,樓鑰卒於嘉定六年四月己丑,‘六年十一月乙酉’應為預定之葬期。”

樓鑰《永寧郡夫人孫氏墓誌銘》,略加考證并系年:“文中有‘夫人以微恙卒于郡中頭陀寺之寓舍,淳熙二年九月五日也’等語,又有‘夫人始葬于石埭之黄龍山,少卿嘗位于朝,方以才奮而遽下世,東其子也,痛其父齎志而殁,日者又盛言黄龍山之不利,紹興三年啓夫人之穴,謀改卜焉。平江時方將漕西蜀,既歸,遂以五年九月望相與遷葬于九華山下’云云,少卿為夫人少子,‘紹興三年啓夫人之穴’顯有誤,疑當作紹熙三年,擇期改葬之年應為紹熙五年。下文又有‘慶元改元,自吴門貽書,以夫人之銘相屬’之語,今據以系年。”

翁合《蔡模墓誌》,系從《經義考》輯出之墓誌片段,今詳考墓主生卒年及墓誌時間:“此志時間難定。《事文類聚翰墨大全戊集》卷五熊慶胄《蔡覺軒哀辭》:‘西山之陽有名儒,曰覺軒先生,姓蔡氏,西山隱君子之子也。西山是爲慶元之黨人,紫陽朱子題其墓,尊之曰先生。乃今有孫,是似其祖,人復以先生尊之。先生行甚高,度甚夷,所學蓋自孔氏,將進而未止,隤然處順,淵乎似道,是可謂能世其家矣。人士敬之,府公聘之,諸公貴人又薦之。乃自山中特起爲命士,將典教於州郡,以覺後學。先生辭焉,有避莫得,使者書幣在門,先生驚焉。已而得微疾,鈎深探微,涵茹古今,窮晝夜益不懈,心怦怦以悸。越數日,竟正襟危坐而逝。嗚呼!若先生者,可謂順理安常者矣,順受其正者矣。山中之君子野人,皆驚呼失聲甚哀。’覺軒為蔡模之號,據此知其在奉詔添差本府教授之後不久即去世,今暫系於其卒年之後一年。又方大琮《鐵庵集》卷三七《跋朱文公二帖》云:‘余久聞覺軒蔡君名,至建安屢遣幣迎之,不果來。今夏有行役過其廬,花木泉石,幽閒澹静,俯仰久之,嘆曰:爲文公先生學,篤信力行,三世不墜者,獨此一家耳。既又得敬觀先生所與二帖,可以想見一時師友親愛之厚。覺軒岐嶷夙成,有受道之質也,今年過五十,氣貌温雅,盡屏萬事,沉酣師書。隱几面壁,而怡然自得,意有出於世味之外,是真有進於所謂覺者,可敬也。淳祐初元至日,莆田方某敬書。’可知蔡模淳祐元年年過五十,卒年應為五十五歲左右。”

袁燮《先祖墓表》,略考其時間:文中敘志主之孫袁燮、曾孫袁甫當時任職為“燮,焕章閣學士、太中大夫、提舉南京鴻慶宫”,“甫,朝奉郎、權知徽州”,按袁燮卒於嘉定十七年,提舉南京鴻慶宫已在晚年,袁甫嘉定七年進士,數遷後知徽州,今暫據以系於嘉定十二年。

葉適《忠翊郎武學博士蔡君墓誌銘》,略考其時間:“志主之父《忠翊郎致仕蔡君墓誌銘(蔡待時)》(同為葉適所撰)有‘君年六十四,以淳熙十六年九月二十一日卒。十二月十一日,葬馴雉鄉奥山,與弟待用愛友,遺命同穴異壙云’等語,又有‘始,鎬爲君求余誌其墓,余許之,未及而鎬卒。余念鎬父子併死,大則爲國失士也,小則其鄉無任也,豈獨一家之禍哉!既銘博士,又以銘君’云云,則銘博士應在銘其父之前,今據以系於淳熙十六年。”

魏了翁《魏府君景翁少翁墓誌銘》,略考其時間:“文中有‘葬以今年十一月壬申,墓在□□鄉□□里□山。余方以尚書郎待罪史官,不得往視窆,乃爲書此以納諸壙’等語,據《宋史·魏了翁傳》,了翁於嘉定十五年為司封郎中兼國史院編修官,其年十一月壬申為二十八日,今據以系年。”

鄭良嗣《求何秘監作墓誌銘書》,結合墓誌考證時間等:“此文時間難定。考鄭良嗣之父鄭剛中葬於紹興二十六年,而此文有‘葬之日,權臣之凶焰未息,不肖孤僅能叙次年月,以納諸壙。既乃負罪慄慄,周遊四方,覬得伸於知己,以爲不朽之託,而歲復歲,邈焉無從。懷此至情,廢寢忘食,常恐溘先朝露,則終抱不孝已矣’等語,則撰此文時距其父葬年已頗久,又有‘我先君子守蜀之狀,閣下既知之矣。當先君子出蜀時,閣下手送行之序,率俊造數千百人,追餞於舟次……後三十二年,閣下衮衮登進,而某亦自外入,備數尚書郎’等語,鄭剛中出蜀應在紹興十六年,後三十二年,已在淳熙四年或五年,文末又云‘某於是勇於自决,謹繕録《家傳》八卷,鄉風拜手,以浼于執事者’,是此文又在其後。今暫據以系於淳熙十一年。”

本資料庫的一大特色為按時間排序,可以說是一部編年宋人墓誌合集。本資料庫每篇墓誌的時間,凡有年月日者全標,有年月無日者標年月,僅有年者標年。在排序的時候,缺日者置於其月之末,缺日月者置於其年之末。

墓誌時間標註

九、本數據庫對出土墓誌有關信息的交代

凡原碑出土地、收藏處所、形態、有無志蓋、志蓋文字等情況,有資料可稽者,均在校記中加以說明。該此類信息極有助於研究也。

墓誌有關信息交代

十、本數據庫墓誌文作者的標註

墓誌文的作者,揭示於文末,壙志撰寫者,原志如無署名,即暫標志主之長子,佚名者逕標“佚名”,并各擬有小傳。凡《全宋文》已有之作者小傳,大多稍作改動后予以利用,出土墓誌之作者,大多據史傳撰寫,暫無其他資料者,即據其所撰墓誌略作敘述,佚名者亦據其所撰墓誌略述之。小傳體例不甚嚴格,凡史傳少有記載的人物,盡力勾稽,點滴記載,亦予寫入。蓋本數據庫眾多的志主、墓誌撰寫者乃至尚未引起重視的書寫者、篆蓋者等等,總計萬餘人,將成為重要的宋人傳記資料庫,其作者小傳尤可獨立存在也。這項工作有時亦甚不易,如:

王箴《宋故青峰山寶月大師岫禪師龕銘》,據蘇軾詩文補充小傳文。

劉安世《陳商洛軫墓銘》,作者有疑,今考證此志作者乃劉摯之子:“此文作者或應為劉摯之子。文中有‘秘書公(按指陳希古)歷官州郡,往來東平,樂其土風,自浮陽徙家,遂老焉。隱居棲遲,長吏希見。質行孝謹,諸儒皆服。以女歸我皇祖,實生先公,積封燕國太夫人。先公早孤,鞠於外祖父,諸舅内兄弟,幼學相好,恩敬甚篤’云云,《宋史·劉摯傳》:“十歲而孤,鞠於外氏,就學東平,因家焉。”劉摯之父劉居正於寶元元年劉摯九歲時以秘書丞治道州江華縣,並攜妻子、妻弟同往官所。寶元二年,劉摯十歲,父居正鞠獄衡州,摯母先亡,摯等在江華由舅父陳孝若照料。未幾,父居正亦病歿於衡。諸孤為伯父攜至東平,為外祖父陳希古留養於東平家中。東平,當時屬鄆州,地在今山東省泰安市東平縣。文中又有‘以先公執政’語,劉摯曾執政,劉安世及其父劉航均未嘗爲執政。”

墓志銘作者標註

十一、本數據庫的圖片

圖文並參,亦為為本數據庫的一項特色。此次初建,先上筆者有藏拓本和友人同意使用之拓本照片。圖照與錄文鏈接。今後,圖照會陸續增加。

圖文并參

十二、本數據庫的學術性附錄

本庫目前已加入筆者歷年撰寫的有關宋人墓誌的研究論文若干篇,以及在筆者的指導下完成的研究宋人墓誌相關專題的論著兩篇。將來在得到師友同仁的許可下,會逐步增加論著數量,以供研究參考。

“著作”界面

十三、本宋人墓誌數據庫的後續工作

本庫為開放式數據庫。第一期產品上市以後,每年均將有所增補。本庫是一個初步成型的宋人墓志銘數據庫母體和框架,在這個母體初步形成以後,凡新見於各種專著、期刊、藏家的材料,本庫是否已收,可一索即知,凡尚未收入的相關材料,均可逐步予以補入。適當的時候,此產品可以延伸為“宋元墓志銘數據庫”、“宋遼西夏金元墓志銘數據庫”。

十四、资料搜集

在確定選題框架,搜集文本拓本,整理文本,確定志主姓名,確定墓誌時間,撰寫部分作者小傳等工作中,筆者數年沉潛,甘苦自知,或有一得之功、一孔之見,每每苦中作樂,喜不自勝。但自知初創之下,缺點錯誤在所難免。熱切期望學界師友和各位使用者不吝指正,如能提供文本、圖照、研究資料,尤所期盼。

十五、致谢

在本數據庫的搜集整理和編制過程中,上海師範大學人文學院古籍整理研究所、華東師範大學古籍整理研究所均給予了支持,朱學博、任仁、桑麗影、李娜等同學出力尤多,石玉琪先生幫助拍攝圖片,在此謹致謝忱。

原文始发于微信公众号( 经典古籍库 ):重磅丨《宋代墓志铭数据库》主编李伟国介绍数据库编纂工作