存在一个“数字的”艺术史吗?

作者:约翰娜·德鲁克(Johanna Drucker),美国加州大学洛杉矶分校教育与信息科学研究生院目录学教授。

译者: 夏夕,南京大学艺术学院硕士研究生。

本文译自《视觉资源》杂志(Johanna Drucker, “Is There a ‘Digital’ Art History?”, Visual Resources, Vol. 29, No. 1-2, 2013)。

内容摘要

在数字实践方面,艺术史领域面临着独特的挑战。虽然在线数据库的发展促进了艺术史语料库的存取和可用性,但用于分析或计算处理的工具却 发展缓慢。本文综述了当前“数字”艺术史的一些发展方向,并讨论了在图像修 复方面出现的困难,以及它们对数据挖掘技术和其他计算技术的可用性和阻力。

关键词:数字艺术史; 数字人文; 数据挖掘; 文化分析; 修复; 数据库; 虚拟模型

由于核心研究对象的视觉特性及其对计算处理和分析的阻力,艺术史对数字人文学科提出了特殊的挑战。[1] 迄今为止,还没有任何突破性的研究,令艺术史领域感受到自身的基本思路、信条或方法被数字作品所改变。

[1] 苏珊·施里布曼等人在《布莱克威尔数字人文指南》中几乎没有提到艺术史,而通过阅读其他与数字人文有关的文集和期刊,可以清楚地看到艺术史确实代表性不足。See Susan Schriebman, Ray Siemens, and John Unsworth, eds., Blackwell’s Companion to Digital Humanities, Oxford: Oxford University Press, 2004.

会改变吗?如果会,数字技术将如何以及以何种方式为艺术史学科提供基本的创新或有用的见解?什么样的数字格式作品或使用数字工具创作的作品,会因为通过其方法或理论内涵而改变该领域,从而将产生一个足够惊人的观点,以至于任何在该领域工作的人都会引用它?如果数字工具只是更高效地完成传统工作的新方法、可以获得更丰富资源的途径,那为什么要急着把稀缺的资源投入这个方向,或是迫切进行数字技术训练呢?

批判理论的影响和数字方法论的影响可能会形成有益的对比。20 世纪 80 年代,传统艺术史被颠覆。符号学、结构主义、后结构主义、精神分析学、马克思主义、文化与批判研究以及女性主义思想在艺术史学家中产生了严重的分歧。在各种会议上,学者们捍卫他们热爱的“对象”,为他们佐证、为他们捍卫的传统方法赢得掌声。[2]许多人对这种倒退的思维方式表示谴责,否定它所引入的理论与对象之间的错误二元对立论。这个理论的影响是深远的。艺术史知识的各方面都在其基础上发生了动摇。无论你是一个追随者、皈依者,还是批评者,你都必须在艺术史的理论中持有自己的立场,因为这个领域的未来似乎岌岌可危。对象的构成概念受到了根本性的挑战。艺术作品的意识形态价值被揭露出来,它们对霸权秩序的参与被暴露出来,它们以话语形式、社会代理人和欲望机器而存在,就像它们的肖像、风格、形式元素、构图特征或前辈的技艺一样。

[2] See Mieke Bal and Norman Bryson, “Semiotics and Art History,” Art Bulletin, Vol. 73, No. 2, 1991, pp. 174–208.

数字技术和艺术史之间的冲突亦如此,我们必须看到一个令人信服的范例,即数字方法改变了我们理解研究对象的方式。如果认识论构成了传统艺术史的对象,而不仅仅是描述它们。对于艺术作品,由数字方法引发并且重塑了我们对其构成的基本理解的思考方式有哪些?还有哪些新的研究问题可以提出?

想象一下,如果我们从一件标志性的艺术作品开始,比如扬·凡·艾克(Jan van Eyck,约 1390-1441 年)的《阿尔诺菲尼夫妇像》(The Arnolfini Portrait,1434年,藏于伦敦国家美术馆),使用综合数组的计算技术、图像分析以及由数字技术、网络分析和鉴赏力相结合的深度阅读,去追溯其材料、物理、肖像、构图、风格、经济、仪式和其他方面的特点到各自领域的关联性。[3]从颜料分析开始,试想如果存在一个数据库,其中包含了西方中世纪插画和文艺复兴绘画的所有颜料的不同来源,会发生什么?使用这样一种工具,从物质层面上去理解凡·艾克(的作品)与全球贸易、商业和经济价值体系的价值将发生翻天覆地的变化。访问这样的数据库需要动用网络关系的信息可视化、统计信息和其他分析技术。我们可能会把凡·艾克(的作品)放在一组完全不相关的艺术作品中,而每一幅作品都是从众多在线数据库中选取的。这样的展示将体现出数字时代被强化的展览形式。照此深入下去,我们可以继续挖掘元数据,链接所有已知传说的婚礼肖像或者已婚夫妇及其周围的图像和符号,每一幅画面都有镜面反射以及其他死亡象征的典型图像、宠物肖像、家庭生活和宗教仪式的场景,可能还伴有受孕启示,服装和室内装饰、强烈透视的建筑、观念系统等等,不胜枚举。

[3] 将这幅作品解读为一幅婚庆画像,甚至是对这一事件的某种见证,最早是由欧文·帕诺夫斯基提出的(See Erwin Panofsky, “Jan van Eyck’s Arnolfini Portrait,” Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 64, No. 372, 1934, pp.117-119, 122–127)。后续有学者提出了不同观点,玛格丽特·科斯特最近的一篇文章便认为,这幅画甚至可能是为了纪念图像中已经去世的妻子(See Margaret Koster, “The Arnolfini Double Portrait: A Simple Solution, ” Apollo, Vol. 158, No. 499, 2003)。我对这幅作品的肖像学观点,可以看作是帕诺夫斯基之后的一种主题与影射性解读。我的立场和方法是史学的,而不是权威化的。

《阿尔诺菲尼夫妇像》

重点是,我们可以把一件作品放置于网络中,从中获得意义和价值,然后在复杂的视觉论据中得出结果——在讲座中或者标准印刷出版物上的单边对比摧毁它们之前,这些论据在幻灯片上被精心构建起来。虽然这个例子很简单,但如果学者们充分利用计算机容量和技巧研究更大的语料库,艺术史可能发生的改变已蕴含其中。正如 20 世纪后期的一些学术研究转换研究的对象,不再是以社会条件分析为导向的自主对象的鉴赏力,同样地,计算评估也将展示文化关联性在多样化的网络中交叉的对象身份。一幅作品的计算、统计和信息组成将提供新的基础,这样的基础依据等同于经验丰富的史学家的研究成果。

对于实现前文描述的计算工具,我们还有一段距离。但是开发这些工具的工具正在发挥作用:存储开发、数据库创建、元数据强化、出处研究、视觉或文化分析以及策展和出版的新方法。

艺术史上,数字化活动的第一阶段以存储库建设为特征。我们现在理所当然地接受了数字形式的图像。似乎在一夜之间,博物馆、图书馆、画廊和收藏家的藏品清单就被数字化了。忽然间,通过谷歌图片搜索,我们自己就可以从艺术史、建筑、考古和其他文物数据库中受益,只需花费很少时间制作课件,以呈现已被视觉化的早期时代的图像资源。易用性、便捷性和可用性是富足经济取代匮乏经济的标志,这就是以利用在线资源为基础的数字化艺术史。

但这种便利并没有带来思想或批评立场的特别改变,即使近来滚动式广告牌的占有已幸运地成为过去,而且可用的图像和资源范围也更加多样化,数量也更多。但是,在完整的艺术历史图像数据库(无论如何定义)上线之前,我们依然要面对很多挑战。[4] 即使这种向数字访问和传输的转变给视觉资源管理领域带来了实质性的变化,它也没有对艺术史的知识基础产生涟漪效应。

[4] 这些挑战包括将私人收藏品迁移到公共领域,创建足够的元数据使材料变得有用,创建足够的查找辅助工具、搜索和检索系统,以及处理版权和合同问题。

如果我回到之前与理论的影响相比较,其他的对比就显现出来了。理论占据了教室、演讲厅、会议进程和出版物的全部视野,实现了自身价值。数字化通过我们整个实践的基础设施的改造而实现。我们将这些基础设施的快速移植视为理所当然,就像适应室内管道或电灯一样。所有的人文学科都在技术和文化形态的交叉点上被重构。技术和文化生活之间的相互依赖从未如此迅速地用于重塑对象、实践及其概念。在我们这个时代,数字化材料是“我们如何做艺术史”的基础,但数字化实践的到来既是对生产系统的一种潜在的打击,同时也是一种可以迅速移植的接受条件。学术出版的变革仍在前方,当它们到来时,它们将带回家一些在数字环境中工作的责任和益处。

但是,必须明确区分在线数据库和图像(即数字化艺术史)的使用,以及由计算技术支持的分析技术(这是数字艺术史的正确领域)的使用。我们必须更广泛地考虑数字人文学科采用的计算技术方式,然后考虑视觉艺术对象的独特性及其特殊要求和阻力点。

新方法的出现,形成了现在普遍(但并不确切)被称为数字人文学科的核心。文本“标记”、主题建模、结构化元数据、信息可视化、网络分析、话语分析、虚拟建模、仿真技术、跨地理位置分布的材料整合都是新实践和新思想的试金石。这些方法不仅是获取在线材料的工具,而且是用数字处理方式思考问题的方法。但第一代数字化项目大多是基于文本、数据驱动或元数据的。为什么?因为用于创建数字档的输入设备是字母数字键盘。单词、文本、数字和统计信息组成了由模拟转换为数字的源信息。[5]所有的数字文档都是对模拟材料的修正,但是将输入的文字或打印的文本转换成数字文本时,源代码和代码之间是一对一的关系。

[5] 这些资料来源包括档案材料、人口统计资料、统计信息和各种文本语料库。

相比之下,图像在数字形式下没有一个“自然”的等价物。在数字格式中,所有图像都被过度修正,通常是对图片进行多次扫描——最好的情况是对原作的图片进行多次扫描,而一般情况下,是对幻灯片、复制品和打印版本进行扫描,这些扫描件与原始版本相比都要相差一截甚至更多。[6] 即使是“原生性的”数字图像,也会由档格式的选择(无损或有损压缩)以及其他数字代码的物质特性所决定。图像分析技术,如上文提到的图像解析(特征识别),需要复杂的计算过程,而这些计算过程还远远不能模仿人类的感知和分析能力。诸如“谷歌护目镜”(Google Goggles)或者像头盔显示器那样的设备等应用程序利用计算机能力增强了人类视觉功能,但机器视觉尚未能够成功模拟人类的视觉效果。

[6] 原生性的数字图像是另一回事,我在这里指的是用于研究、演讲、出版的普通种类的艺术历史图像,而不是数字形式的原创艺术品。

尽管如此,各种计算分析技术都可以用新颖的方式来揭示艺术史文物的特征。这些(技术)让我们重新思考对象的身份、目的、用途和实质;在微观和宏观尺度上提出问题,例如,生产历史,或风格或技术的文化传播,以此拓展了传统的观察和分析方法。通过各种成像技术进行分析的物体与仅用肉眼观察的物体相比,会产生不同的探究点。举例来说,西方闪米特人碑铭项目(Western Semitic Epigraphy Project)进行的多层面数字化,是通过将数字档中的信息聚合——用数学方法而不是光学方法来处理数据。[7] 由此产生的结果不仅仅是视觉上的组合或分层,也是由成像技术产生的统计模式的分析。如果一项技术能够破译墨水的化学特性,另一项技术能够识别表面压痕的三维效果,还有一项技术能够识别年代或磨损的痕迹,便可以利用数学方式理解视觉信息的算法来处理这些数据作为数据点。结果可以通过不同层面的搜索被查询到,并用于显示器物的属性,否则不会出现在视图中。

[7] Inscriptifact, a project of the University of Southern California’s West Semitic Research Group, http://www.inscriptifact.com/.

西方闪米特人碑铭项目网站首页

物体是什么?它成为这些过程的结果,由信息整合而成,而不仅仅是像现在一样被感知的静态对象。动态查询通过查询和多层面的、而非字面上的的或简化的分析来重新配置对象。将视觉信息抽象成数据的“文体测量”(stylometrics)工具,会增强肉眼对作品归属和作者身份的判断能力。化学痕迹、微观结构分析、年代测定技术、只有 X 射线和红外成像才能探清的层面,提供了一个用于识别艺术家作品的出色“指纹”数据档案。

如前所述,数字对象得到了全面的修复。它们以易于交换的代码形式而存在。文物编码方式取决于扫描和摄影设置的参数。这已经给出了解释,因为图像的分辨率、产生图像的照明条件以及其他因素会改变结果。例如,斜射光强调表面的纹理,而直射光强调描述的易读性,因此有助于图像处理。其他形式的图像生成集中于物品的化学或物理特性上,这种成像产生的统计信息可以用于处理多种分析形式。不仅能够根据精确的物理描述参数来研究历史文物的组成,而且这些信息还与颜料和材料的贸易模式以及专业知识和技能的传授有关。任何可以定值的参数化艺术史信息都可以通过计算处理,包括分析的规模以及范围,都是现有艺术史研究无法相提并论的。我们从《阿尔诺菲尼夫妇像》中得到的启发是:将颜料分析应用到所有已知的和现存的中世纪手稿和文艺复兴时期的画作是可实现的。

这对我们所进行的基本本体论假设,以及对艺术的社会生产和作品在社会想象中作为真实和符号对象流通的交易的批判性研究,都有意义。虽然社会生产的修辞学声称在网络生产和接受的过程中,艺术作品的系统性和构成特征,还有物证的完全规模都是超出独立研究者的视野范围的,但物证必须经过支持实质性系统理论方法的处理。虽然判断不能自动化,但基于艺术史研究的文本或图像的数字档,其大型数据库中的具体特征或属性的分析可以通过计算技术的使用得到显著强化和拓展。被称为文化分析的方法主要是由媒体理论家和数字人文先驱列夫·马诺维奇(Lev Manovich)的工作发展起来的。这种方法旨在使用计算机屏幕显示成千上万的图像并能同时结合分类视觉信息的参数,来创建分析大规模数据库的工具和方法。诸如形状、颜色、结构、方位、比例尺寸和纹理等特征都可以用模拟评估不支持的查询、分类或检查方式进行处理和分类。

列夫·马诺维奇 图源:http://manovich.net/index.php/about

大规模的模式在数据挖掘中变得很明显,以跨地理或跨时间的维度去观察社会行为或活动趋势时,其规模飞跃的价值尤其显著。艺术史中的数据挖掘在很大程度上依赖于文本材料的处理,因此它特别适合分析艺术史的文献,而不是分析艺术史的对象。盖蒂来源索引(Getty Provenance Index, http://www.getty.edu/research/tools/provenance/)是一个庞大的数据库,汇集了几个世纪以来对艺术品所有权历史的转换目录记录,是受益于计算机处理的典范,因为只需非常简单的查询,数据库就可以提供显著的结果。[8] 一幅画的历史可以在瞬间通过汇总的目录和库存信息进行追踪。这在之前都需要花费数年时间旅行、学习、刻苦研究,并且最终成为鲜为人知、被丢弃在角落里的档案。

[8] 盖蒂出处索引包含了超过 110 万条从编制清单、目录、拍卖记录和其他文件中挑选出来的记录。

盖蒂来源索引网站首页

艺术史的辅助材料迁移到数字形式越多,对该领域的研究就越有益处。少量精选的源材料很难支持学术研究。数据挖掘可利用的统计样本过少,追踪任何特定作品的几率也非常有限。但是,这些资源的价值随着汇总的记录数量增加呈几何数增长。当艺术史研究的主要和次要文本源能够以全文形式出现时,我们对文献分析的投入将会大大增加。仅仅追踪风格、技艺、属性和其他基本概念的术语,就可以揭示艺术史研究领域的许多方面,而以往传统的阅读和研究只能了解到这些方面的一部分。安妮·海姆里奇(Anne Helmreich)有关 19 世纪 Goupil & Cie艺术品经营公司的市场与销售情况的研究,是对反直觉证据的一种形象生动的展现。这些反直觉证据因为遗失已久或被忽视的艺术家又流行起来而显现出来,又或是由于一个特定类型或领域的市场的艺术家以一种前所未有的方式活跃起来。[9] 这些结果和其他通过分析技术产生的结果并不是终点,而是思考艺术史及其对象的起点。

[9] Anne Helmreich and Pamela Fletcher, “Local/Global: Mapping Nineteenth-Century London’s Art Market,”

Nineteenth-Century Art Worldwide, Vol. 11, No. 3, 2012, at http://arthist.net/archive/4125.

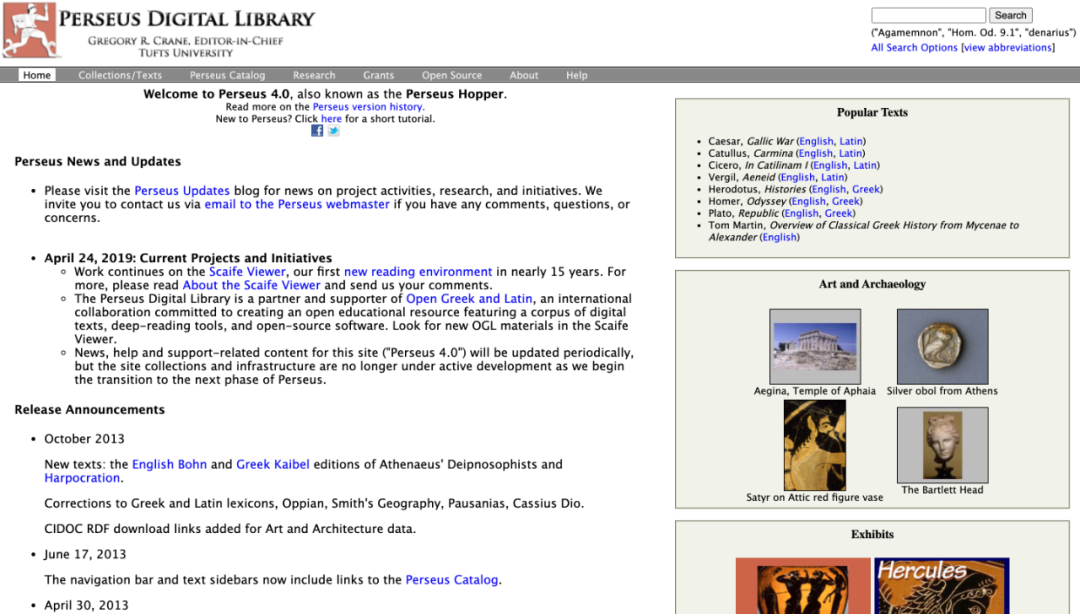

像帕修斯数字图书馆(Perseus Digital Library, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/)这样长期存在的项目,其经典文本语料库是相互联系的,这些经典文本经过翻译、转换、标记,并可通过多方面的权威手段进行检索,这样的项目是一种了不起的资源,并且其益处会不断得到延伸。作为服务于历史和人文探究的学术项目的模式,帕修斯数字图书馆堪称典范,并展示了综合资源如何服务于特定学科领域。创建综合资源、搜索权威材料的方式(不是在单一的、同质的和受控的环境中创建的)将会越来越重要,尤其是艺术史已经超越其传统准则,开始与材料艺术、流行文化、平面设计、装饰艺术、时尚和其他领域进行对话。

帕修斯数字图书馆网站首页

随着图像分析在计算上变得越来越复杂,安东尼奥·克里西(Antonio Criminisi)、马丁·坎普(Martin Kemp)和安德鲁·齐塞尔曼(Andrew Zisserman)开创的分析绘画透视空间构造技术将成为视觉数据挖掘的基础。[10] 2005 年,他们采用计算方法进行研究,发表了一篇基于“分析一幅绘画中几何形状的一致性和透视准确性”尝试的论文。这些结果,与其他计算机视觉和分析方面的其他作品有关,并有助于显示与数学相关的完美透视模型的偏差。同样,这些结果是调查的起点,而不是终点,目的是引发对这些偏差的分析。例如,为什么拉斐尔(Raphael,1483-1520)在其《雅典学院》(The School of Athens,1510-1511 年,教皇宫殿,梵蒂冈)的空间构造中使用了一套特殊的扭曲手法?在小范围内,基于一个最小的作品数据库,这种方法似乎是在复制艺术史家没有计算机的帮助可以做得更好的工作。但是当我们将这种分析技术扩至更大的规模,效果是完全不同的,因为我们可以通过大量的具体实例定位标准和偏差。视觉模式识别将改变艺术史。回到《阿尔诺菲尼福福像》这幅作品上,然后询问有多少怀孕或即将怀孕的妻子、妇女或新娘可以被描绘出来,这种妊娠状况的图示有何含义?这种迹象可能只会激起旧的争论,也可能会平息它们。

[10] Antonio Criminisi, Martin Kemp, and Andrew Zisserman, “Digital Art History, A Subject in Transition,” Microsoft Research, January, 2005, at http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=67264.

虚拟的保护和修复为对象以及人造环境的推测和对比途径提供了机会。这些技术将塑造和限定我们对历史的理解,就像在数字时代优化策展和展示的新方法一样。对古典雕像进行推测性的重绘,是基于现有证据的推断,这些证据在现代人看来有些令人伤感。这种推测性的重绘至少在激发了艺术史学家以视觉娱乐活动为前提展开辩论方面取得了成功。但无论虚拟图像有多么令人不安,它们都表明:再创造是可推测的,不会损害现有证据或遗迹。除非稳定状况外,没有物品的艺术史将需要再次介入,重构和修复可能作为增强现实图像和可能性的研究而被虚拟实现,不再是基于现有遗物的物理变化的研究。这个观点在艺术史教学法和研究方面有着独特的前景。

建筑史学家利用虚拟重构提出使用、仪式、性能、工程技术和风格等方面的问题,尽管这些问题在纸面上、在绘制或构建的模型中都是可能的,但在分析上却没有以数字形式而存在的灵活性。斯蒂芬·默里(Stephen Murray)的《绘制哥特式法国》(Mapping Gothic France,http://mappinggothic.org/)出色地利用了可视化技术比对大教堂建筑,这是幻灯片或绘图无法做到的。[11]通过摄影中的三维线框模型,他能够以灵活和可改向的显示形式提取信息进行对比和比照。排列拱门,比较高度和跨度,并跟踪有关建筑和风格的知识分布,默里的工作将大教堂和他们的文化生产条件也联系起来了。在加利福尼亚大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles)进行的“罗马广场和虚拟卡纳克”(Roman Forum and Virtual Karnak)项目,允许研究人员提出关于循环、视线、职业、临时和永久建筑、仪式游行和许多其他研究领域的问题。[12] 这种栖居于虚拟模型之中,体验历史事件、重构经验的能力,已经引发了重新考虑考古和建筑遗址的假设。斯图亚特·邓恩(Stuart Dunn)关于青铜时代的职业和家庭活动模式的研究,或史蒂夫·帕洛格(Steve Plog)关于墨西哥查科大峡谷(Chaco Canyon)的大量文献数据研究,都是模型重构、文物遗迹、计算化和传统知识融合的杰出典范。[13]

[11] See also the “Digital Crossroads: New Directions in 3D Architectural Modeling in the Humanities”, special issue of VR, Vol. 25, No. 4, 2009, at http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01973760903331742#preview.

[12] Digital Roman Forum, at http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Forum/; and Digital Karnak: Google Earth,

http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Karnak/google_earth/. See also Christopher Johanson, “Visualizing History: Modeling in the Eternal City,” Visual Resources, Vol. 25, No. 4, 2009, pp.403-418.

[13] Stuart Dunn, Motion in Place Platform (MiPP), http://www.kcl.ac.uk/innovation/groups/cerch/research/projects/completed/mipp.aspx; http://www.motioninplace.org/; and Steve Plog, Chaco Research Archive, http://www.chacoarchive.org/cra/.

绘制哥特式法国网站首页

最后,我们应该反思这样一个事实:一个领域的文化理解是体现在它的命名和分类系统中的。在命名、组织和排序对象方面的跨文化差异中,充满了政治斗争和权力关系。我们需要注意到这些明确的世界观表达,以及可能在我们共同文化遗产的重构中占据中心位置的本源性和替代性宇宙观,也为分析、展示和讨论提供了丰富的计算潜力。揭示认识论的假设和方法之间的差异,对于重新思考一个领域内霸权式的方法具有重要意义。因此,在进行对象审查和修订时,ARTstor的基本元数据结构和文化对象目录的标准可以重新制定,以实现观点、评论和知识内容的多样性。即使是学者们用来组织他们的演讲、观点、笔记和方法的特殊个人方案也可能被捕获和编码,而有益于他们的专业领域。

综上所述,我们对数字艺术史的研究还处于初步阶段,但已经形成了许多未来工作和研究的基本方向。我们知道存储库将会扩大,随着它们的扩大,人们将认识到,数字化不是表征而是破译,这一至关重要的认识将成为洞察事物的关键跳板。将模拟图像转换为数字档或创建原始格式(如果原本就是数码材料)所做出的每个选择,都是决策链的一部分。这个决策链构成了数字文物,当然还有与特性(比如电影胶片、颜料、衬底、尺寸和/或取决于印刷技术的模拟对象的身份)有关的决定。数字图像的物质性可能会发生根本性的改变,但数字物质性体现了构成作为人工制品的对象的决策和假设。这些决定带有破译性的变化;它们不是中立的,也不是没有价值的,而且都以牺牲其他方面为代价,让数字产品的一个方面得到特权。一旦做出这些决定,就不能总是逆转,并且人工制品包含了形成这些决定的解释性假设(关于保护和修复的决定在每一点上都具有破译性价值,我们可以对其进行有益的对比)。

图像处理和计算分析的数字技术目前是根据知识参数来建模的,这些参数需要重新思考,而不仅仅是经验和统计措施。我们可以参数化什么?我们可以给什么值分配度量?计算生成的研究如何产生一个与长期以来用肉眼观察的技艺截然不同的探究对象呢?接下来的十年,艺术史领域大量的主要和次要材料的关键语料库将会上线,随着它们的出现,数据挖掘、网络分析和文本研究等技术将会以可预测但尚未得到认可和充分利用的方式推动艺术史。专门针对艺术史学科的方法和调查可以充分利用大规模的可视化、显示、虚拟化的增强表现以及直接源于艺术史知识的数字技术所能实现的知识模型。

艺术历史学家和其他人道主义者必须首先承认,在他们的专业领域内,通过数字化工程、档案生产原型、虚拟渲染、图像研究、元数据生产、分类方案和检索工具,每天只有数字领域内最显著的元素才会被制作成知识数字模型。一旦他们认识到这一事实的严重性,他们就会意识到:他们不希望把艺术史数字未来的生产拱手让给其他领域的人。然而,就目前而言,自满远远超过了这些创新及其影响的紧迫性。只有将出色的概念验证工作、战略融资和招聘计划相结合,才能改变这个领域——如果这个领域想要改变的话。许多艺术史学家会满足地耸耸肩,说到:“何必麻烦呢?”但他们若是这么认为的话,这个领域将会在他们的眼皮底下发生改变。

END

主编 / 陈静

责编 / 任苗青

美编 / 任苗青 常博林

原文始发于微信公众号(零壹Lab):对撞机|存在一个“数字的”艺术史吗?